Topics トピックス/リリース

2025.03.26

難分解性ポリウレタンの分解菌を土壌から発見【慶應義塾大学】

2025年3月5日

難分解性ポリウレタンの分解菌を土壌から発見

|

慶應義塾大学理工学部の濵野友里花(生命情報学科4年)、慶應義塾先端科学技術研究セ

ンター研究員の黄穎、同大学理工学部教授の宮本憲二、三菱電機株式会社先端技術総合研究

所の加茂芳幸、泉谷佑、三谷千優の研究チームは、ポリウレタン(以下、PU)を分解する微

生物の発見に成功しました。

|

1.研究成果のポイント

・市販の PU フィルムを分解できる菌を発見した。

・分解菌を PU フィルムに作用させたところ、明確な分解痕を確認した。

・分解菌は、PU を構成するモノマー(注 1)成分も分解する能力があった。

2.研究の背景

近年、自然環境へのプラスチックの流出と蓄積が大きな社会問題となっています。中でも、 PU は「ウレタン結合」と呼ばれる非常に強固な化学結合を持っているため分解が難しく、 リサイクルに向かないとされており、ほとんどが埋め立てや焼却によって処理されていま す。このような中、PU を自然環境に無害で再び資源として利用が可能な状態まで分解する 微生物の存在が注目を集めています。これまでも化学的に劣化しやすいエステル系 PU(注 2)を微生物で分解する報告はありましたが、耐久性に優れたエーテル系もしくはカーボネ ート系 PU(注 3、4)では、微生物による PU 分解の報告はほとんどありませんでした。

3.研究の内容・成果

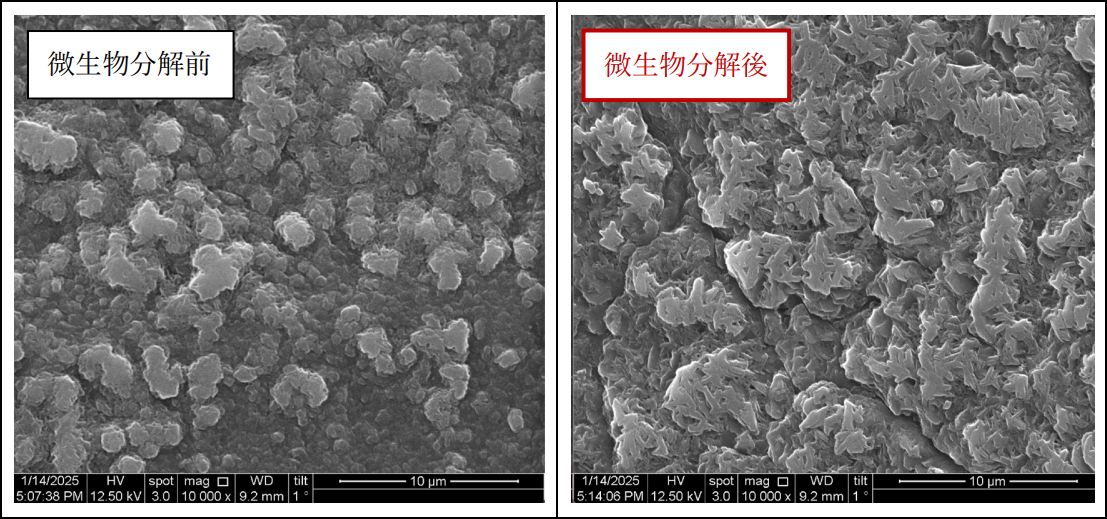

両者は今回、土壌より分離回収した微生物を分解実験に用いました。まず、PU 分解菌の 発見確率を上げるために、官能基(注 5)としてはウレタン結合しか含まれない低分子ウレ タン化合物を独自に合成して、スクリーニングに用いました。その結果、低分子ウレタン化 合物の分解菌として3種の株が得られました。この手法により得られた候補株を用いて、市販品のカーボネート系およびエーテル系の PU をフィルム状に加工したサンプルに対して 分解実験を行いました。これらの株は、多くの PU フィルムに対して明確な分解痕を示しま した。(図1の写真)。これらの株は同定の結果、2種が Pseudomonas 属(PU36、46)、1 種が Rhodococcus 属(PU68)(注 6)の微生物であることが分かりました。Pseudomonas 属の2種については独立行政法人製品評価技術基盤機構に寄託し、特許出願を行いました。

1 微生物による分解実験前後での PU フィルム表面の観察結果 右図では、表面に傷が多く入っており、分解されていることが分かる |

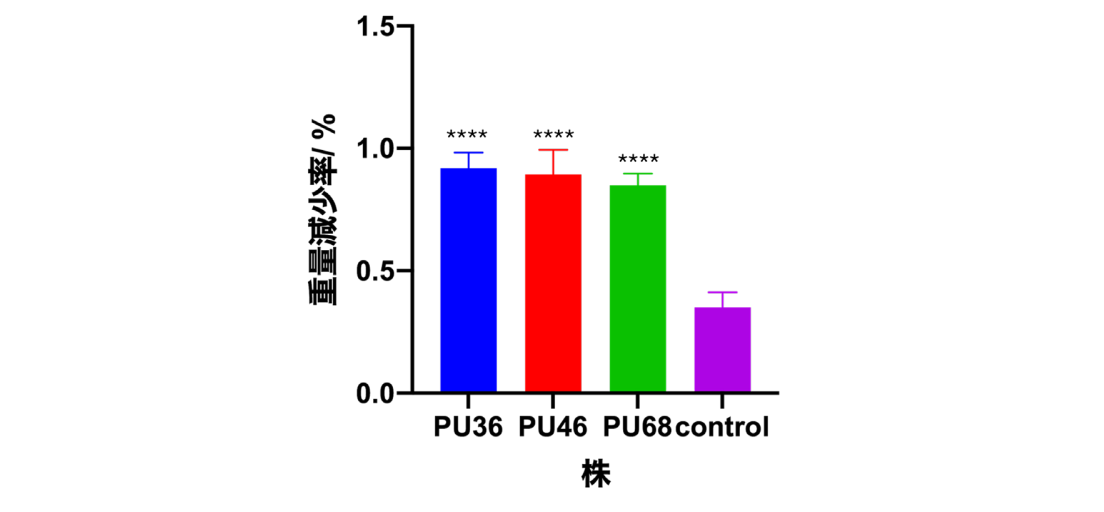

さらに、市販フィルムを用いて重量減少評価を試みました。その結果、3種の微生物全てで 微生物処理をしなかった場合(control)と比べて高い重量減少率を示しました(図 2)。4 週 間の分解実験に於いて、カーボネート系 PU で 0.8%、エーテル系 PU で 0.9%の分解率を示 しました。

図2 3 株で培養したエーテル系ポリウレタンフィルムの重量減少率 |

4.役割分担

慶應義塾大学 :分解メカニズムの解明、土壌からの微生物の分離、ポリウレタンの分解

三菱電機株式会社:分解メカニズムの解明、ポリウレタン分解の市場調査、ポリウレタンサンプルの提供

5.今後の展開

今後は、発見した PU 分解菌が持つ分解酵素の特定を行い、分解速度の高速化を検討する予定です。

「学会発表情報」

第日本農芸化学会 2025 年度大会、3 月 8 日、札幌コンベンションセンター

演題: ポリウレタン分解菌の探索と分解能評価

演者:濵野 友里花、黄 穎、加茂 芳幸、泉谷 佑、三谷 千優、宮本 憲二

「研究費」

本研究の一部は、JST 共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)JPMJPF2111 の支援に

より行われました。

「研究費」

本研究の一部は、JST 共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)JPMJPF2111 の支援に

より行われました。

「用語説明」

(注1)モノマー

高分子を構成する基本的な単位となる小さな分子であり、モノマーが多数結合することで

高分子材料となります。

(注 2)エステル系ポリウレタン

エステル結合(-COO-)を含むポリウレタンで、靴底やホースなどの用途に広く使用されて

いますが、エステル結合は水分に弱く、加水分解による劣化が起こりやすい性質を持ちます。

(注3)カーボネート系ポリウレタン

カーボネート結合(-O-CO-O-)を含むポリウレタンの一種で耐加水分解性や耐候性に優れ

ているため、自動車部品、コーティング材など、耐久性が求められる用途に広く使用されて

います。

(注 4)エーテル系ポリウレタン

エーテル結合(-C-O-C-)を含むポリウレタンであり、特に耐加水分解性や柔軟性に優れて

いる化学的に安定な材料です。スポーツ用品、医療用チューブなど、さまざまな用途に使用

されています。

(注 5)官能基

有機化合物の分子内に存在し、化合物の特性や反応性を決定する特定原子の集まりのこと

です。

(注 6)Pseudomonas 属、Rhodococcus 属

どちらも土壌や水中といった環境中に広く存在する細菌グループの名称のことです。有機

物分解などの工業用途でも用いられています。

<研究内容についてのお問い合わせ先先>

慶應義塾大学 理工学部 生命情報学科 教授 宮本 憲二(みやもと けんじ)

TEL:045-566-1786 E-mail:kmiyamoto@bio.keio.ac.jp

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所

〒661-8661 兵庫県尼崎市塚口本町八丁目 1 番 1 号

FAX:06-6497-7285

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/corporate/randd/inquiry/index_at.html

<本リリースの配信元>

慶應義塾広報室

TEL:03-5427-1541 E-mail:m-pr@adst.keio.ac.jp

三菱電機株式会社 広報部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号

TEL:03-3218-2332

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/news/contact.html

慶應義塾大学 ホームページはこちら

三菱電機株式会社 ホームページはこちら