Topics トピックス/リリース

2025.09.29

「2025年 第46回 本田賞」 を伊賀健一博士が受賞【本田技研工業】

2025年9月9日

「2025年 第46回 本田賞」 を伊賀健一博士が受賞

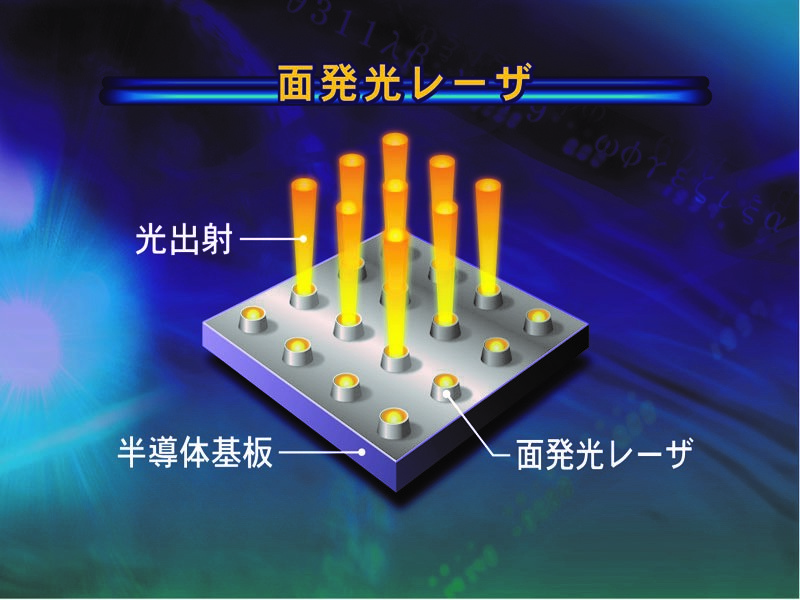

〜面発光レーザーの着想と研究における先駆的貢献、および実用化を先導〜

公益財団法人 本田財団(設立者:本田宗一郎・弁二郎兄弟、理事長:石田寛人)は、2025年の「本田賞」を、垂直共振器型面発光レーザー(以下、VCSEL: Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)の着想と研究における先駆的貢献と、その実用化を先導した伊賀健一博士(東京科学大学栄誉教授・旧東京工業大学 第18代学長)に贈呈することを決定しました。VCSELはチップ表面から垂直方向に光を発するレーザーであり、多数の素子を高密度に配列するアレイ化※1や高密度実装を可能にします。

伊賀健一博士 |

VCSELアレイの模式図 |

※1 複数のレーザー素子を規則的に並べて一体化させる構造。高密度実装や多点同時照射を可能にする

|

半導体レーザーの課題を解決 |

半導体レーザーは、一辺が1mmにも満たない小さな素子で、一般的な電子回路と同程度の電源で動作するレーザー発振器※2です。現在では、光ファイバー通信やDVDなどの光ディスクの読み取りなど、生活や産業の幅広い分野で利用されています。この半導体レーザーの技術は、伊賀健一博士が面発光レーザーを提案したことにより、従来の半導体レーザーにはない「1つの波長を安定して発振できる」「大量生産が容易」「波長を連続的に変化させることができる」「電力消費量が小さい」といった特徴を備え、実用化に大きく貢献しました。

|

面発光レーザーがもたらした技術革新 |

従来の半導体レーザーは、基板に対して水平方向にレーザーを発しますが、面発光レーザーは垂直方向に発します。レーザー素子が小型であるため、1つのチップ上に多数のレーザー素子を高密度に配置することが可能です。自動車のボディ周辺(数十cm~数m)の状態を高精度に把握する近距離LiDAR※3において、面発光レーザーは欠かせない技術となっています。

高密度配置とすることで広範囲を多点同時に照射でき、瞬時のスキャンが可能。さらに、波長のばらつきが少ないため、高精度な測定が可能であることも大きな特長の一つです。また、小型・薄型であるためバンパーやミラー、ドアへの組み込みが容易であり、消費電力が少ないという点も、自動車向け部品として非常に優れた特性と言われています。

※2 波を増幅する部分から出た波が増幅器に戻ってくる場合に、ある振動数の波を持続的に発生させる装置

※3 レーザー光を照射して、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や形状などを計測する技術

|

面発光レーザーを実用化した研究者 |

面発光レーザーを実用化した伊賀健一博士は、1977年にその構想を提唱し、1988年には伊賀健一博士の教え子である小山二三夫博士(現 東京科学大学 総合研究院 特任教授/名誉教授)が室温での連続発振に成功し実用化へのスタートラインを切り開きました。以降、世界中の研究者が面発光レーザーの研究に取り組むようになり、現在では関連する論文が世界で6万件を超えています。そして、世界的な広がりと多くの企業における開発研究によって実用化され、データセンターやLANにおける超高速・大容量の並列通信の実現、省電力化、スマートフォンにおける3D顔認証、さらにはLiDARへの展開など、私たちの生活に大きな変革をもたらしています。

本田賞の贈呈式は、2025年11月17日に帝国ホテル 東京にて開催される予定であり、博士にはメダル・賞状とともに、副賞として1000万円が贈呈されます。

※詳しくは下記URLをご覧ください。

本田財団プレスリリース

https://www.hondafoundation.jp/news/view/1795

本田財団ホームページ「業績解説」

https://www.hondafoundation.jp/commemoration/index/285/year:2025

本田技研工業株式会社 ホームページはこちら